一、引言與文獻綜述

家庭教育支出的相關文獻主要關注家庭資源和教育支持政策這兩類因素。在家庭資源方面,家庭收入和家庭財富對教育支出具有重要的積極影響(Qian等,2011;耿峰等,2019;Jenkins等,2019),且現有文獻大多認為家庭資源主要影響子女的校外教育支出(Chi等,2016;劉利利等,2020;Yan等,2021)。在教育支持政策方面,楊汝岱等(2009)研究發現,政府對家庭高等教育支出的補貼可能擠出家庭的教育消費。方超等(2022)認為,公共教育財政投入實際上對家庭教育支出具有擠入作用。Shi等(2012)的研究結果顯示,家庭教育支出具有“粘蠅紙效應”。如果家庭教育支出具有一定的粘性,容易增加卻不容易減少,那么教育支持政策的激勵效果也會更明顯且更持續。

2018年12月,國務院印發《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法》,規定子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等6項專項附加扣除,辦法自2019年1月1日起施行。2022年起,新增3歲以下嬰幼兒照護專項附加扣除。專項附加扣除與家庭的特定支出項目密切相關,其對個體和家庭的影響不同于以往的免征額或稅率改革措施,因此,專項附加扣除的政策效果一直受到廣泛關注。廣義上,專項附加扣除是一種稅收優惠,其對家庭教育支出的影響主要表現在兩方面。第一,教育方面的稅收優惠通過增加家庭可支配收入提高家庭教育支出。Bastian等(2018)發現,擴大美國低收入家庭的稅收抵免顯著改善了子女的教育和就業情況,這些子女們完成高中和大學學業的概率、就業概率和收入水平都有所提升。第二,教育方面的稅收優惠可能會特定地增加家庭的教育支出。比如,Gao等(2009)在研究稅收抵免政策對家庭支出影響時發現,擴大兒童稅收抵免有助于提高家庭在子女相關商品和服務上的消費支出。因此,除了提高家庭收入,教育方面的稅收優惠還可能對特定的家庭支出項目產生促進作用。

綜上所述,教育方面的稅收優惠對家庭教育支出有一定影響。然而,現有文獻沒有專門針對子女教育專項附加扣除影響家庭教育支出的研究。在專項附加扣除政策效果的研究中,對于收入分配影響的相關研究較多(陳建東等,2021)。本文利用中國家庭追蹤調查(China Family Panel Study,CFPS)2014—2020年四期面板數據,結合子女教育專項附加扣除的申報條件,實證檢驗子女教育專項附加扣除對家庭教育支出是否具有積極影響。本文的主要貢獻有以下兩點:第一,結合微觀調查數據實證檢驗子女教育專項附加扣除對家庭教育支出的影響;第二,根據扣除政策的具體規定建立實證模型,并以放開人口生育政策構造工具變量進一步檢驗實證結果的穩健性,識別政策效應。

二、研究設計

(一)數據來源

本文使用2014—2020年CFPS的微觀調查數據,該數據由北京大學中國社會科學調查中心提供。為了分析家庭中受教育子女的平均教育支出變化情況,本文以一對父母及其子女組成的家庭為樣本單位。相較于使用被調查家庭總體的教育支出數據,將子女信息中的教育支出項目加總得到的教育支出數據更加準確。處理數據后,2014—2020年的四期調查共有18 294個樣本。為了深入研究子女教育專項附加扣除對家庭教育支出的影響,本文基于符合條件的受教育子女數量與扣除金額成正比的規定,將受教育子女數量作為政策變量。受教育子女數量越多,家庭在此項扣除中享受的稅收優惠就越多。據此,本文以2020年調查數據中家庭受教育子女數量作為樣本家庭的政策變量,并剔除了在2020年數據中未出現的樣本家庭,使得總樣本數量減少至12 175個。由于存在變量缺失值,最終用于回歸分析的樣本數量為6 265個。

(二)模型構建

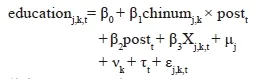

本文主要采用面板固定效應模型,模型建立如下。

其中,educationj,k,t為被解釋變量,代表k省(自治區、直轄市)家庭j在t年的教育支出(貨幣相關變量轉換為對數形式)。關鍵變量chinumj,k代表2020年家庭受教育子女數量,改革后的樣本數據postt賦值為1,否則為0。此二者交叉項的回歸系數用于識別改革后不同受教育子女數量的家庭教育支出差異。Xj,k,t為回歸中控制的其他變量,包括家戶規模、家戶人均收入對數、父親和母親年齡及其受教育年限、是否城鎮地區,以及所在城市上年實際人均GDP對數。μj表示家庭固定效應,νk表示省份固定效應,τt表示訪問年份固定效應,εj,k,t為隨機擾動項。所有回歸都采用穩健標準差。

(三)主要變量的描述性統計分析

主要變量的描述性統計結果見表1(略)。相關變量均根據各年份地級市居民消費價格指數(CPI)調整為實際值(以2013年為基準)。本文研究的家庭教育支出包括平均教育支出、課外輔導支出、校內教育支出和其他教育支出。樣本家庭年平均教育支出均值為4 955元,24.5%的家庭有子女參加課外輔導,且年平均課外輔導支出均值為1 088元。關鍵解釋變量是受教育子女數量和該數量與政策實施后的交叉項,受教育子女數量均值為1.487,而政策實施后的樣本比例為33.3%。

三、實證結果與分析(略)

四、結論及政策建議

本文基于微觀家庭調查數據,結合子女教育專項附加扣除的政策條件,構造面板固定效應模型探究子女教育專項附加扣除對家庭教育支出的影響。實證結果表明,家庭中受教育子女數量越多,政策實施后平均每個子女參加課外輔導的概率增加越多,且平均每個子女的課外輔導支出提高越多,該結果在一系列穩健性檢驗和工具變量檢驗下仍然保持穩健。且子女教育專項附加扣除對家庭教育支出的積極影響對于有高中受教育階段子女的家庭更明顯,對財務負責人為女性的家庭也更明顯。

根據實證結果,盡管子女教育專項附加扣除的費用扣除額度有限,但確實能夠有效促進家庭教育支出的增加,這對于未來個人所得稅改革具有重要的啟示作用。鑒于此,本文提出以下幾點政策建議。

第一,提高子女教育專項附加扣除政策的精準性。2023年1月1日起,子女教育專項附加扣除標準由每個子女每月1 000元提高到2 000元,這對家庭子女教育支出將產生更大的促進作用。但專項附加扣除帶來的稅收優惠取決于其邊際稅率大小,適用同樣的扣除標準,高收入群體將受益更多。且子女教育專項附加扣除對所有子女設立同等的定額扣除標準,無法根據不同受教育階段進行精準調節。未來應對扣除額度和政策覆蓋面進行更加精準的設計。比如,可設置隨收入遞減的扣除標準,更有利于緩解中低收入群體的教育支出負擔。又如,可結合子女教育專項附加扣除對家庭教育支出的積極影響對于有高中受教育階段子女的家庭更明顯這一結論,根據子女所處的不同教育階段設定不同的扣除標準。

第二,細化扣除項目以改善家庭教育支出結構。子女教育專項附加扣除對家庭教育支出有顯著促進作用,主要表現在課外輔導支出的提高,涵蓋課程培訓支出以及才藝技能輔導支出等各種課外輔導項目。由于子女教育專項附加扣除確實能夠有效促進家庭教育支出的增加,未來其可作為引導家庭改善教育支出理念和行為的重要工具。我國可對子女教育專項附加扣除的扣除項目進行細化,比如,區分課程輔導和才藝培養等不同類別設立不同的扣除標準,引導家庭投入教育支出至素質教育方面。細化設計子女教育專項附加扣除政策,有利于助推家庭改善教育支出理念和行為,鼓勵學生全面發展。

第三,優化扣除方式以使得更多低收入者受益。子女教育專項附加扣除顯著促進家庭教育支出增加,但專項附加扣除的順序排在免征額之后,低收入者難以完全享受到專項附加扣除帶來的稅收優惠。2018年個人所得稅改革后,免征額由3 500元提高到5 000元,享受專項附加扣除的收入門檻較高。為了使得低收入群體同樣從子女教育專項附加扣除中受益,并促進其子女人力資本積累,建議進一步優化扣除方式,可適當結合可返還稅收抵免等形式(寇恩惠等,2020;張志勇等,2023),讓低收入者在最大程度上享受到稅收扣除。這有利于擴大個人所得稅改革發揮的緩解家庭支出負擔和促進家庭消費支出的作用。

第四,加強稅收宣傳以擴大政策實施的積極效果。稅務部門應進一步優化服務,開展好個人所得稅政策培訓,線上線下多措并舉,對納稅人和扣繳義務人進行個人所得稅宣傳,增進其對稅收政策的理解,確保優惠政策的落實,提高納稅人對個人所得稅綜合申報的積極性,讓其充分享受政策紅利,擴大子女教育專項附加扣除對家庭教育支出的促進作用。

|